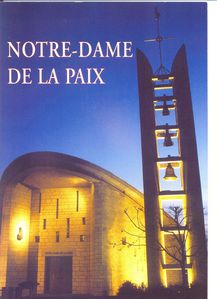

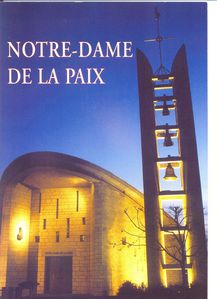

Eglise Notre-Dame de la Paix

En 1952, l’abbé Jean de Mallmann, aumônier de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) assure le remplacement de Jean Espinasse ( ancien HEC), curé de Villeparisis, pendant ses vacances.

Villeparisis, ex-commune rurale, possédait une Eglise (l’Eglise Saint-Martin), dans le « Vieux Pays », tandis que vers la gare se développait la nouvelle agglomération, d’environ 10000 habitants, dépourvue d’église. On y disait la messe dans une chapelle en bois, avenue Garros (tout près de l’église actuelle) la chapelle Notre-Dame de Lourdes

Jean Robert, chef de file, Alain Pineau, Bernard Clerc, Hubert Cloix et quelques autres, tous HEC, décident alors de se lancer dans ce pari fou et de faire bâtir une église par un architecte de grand renom : Maurice Novarina.

En 1954 un terrain est acheté à l’angle de l’avenue Garros et de l’avenue du Général de Gaulle en complément du terrain possédé par la paroisse.

La « Villa des friches », qui s’élevait à l’emplacement de Notre Dame de la Paix

La première pierre de l’Eglise Notre Dame de la Paix est posée en 1955, et la première messe célébrée 3 ans plus tard.

Aussi connue sous le nom de « l’église des HEC », Notre Dame de la Paix est un joyau de l’art moderne.

Le clocher fut construit à compter de 1991, et les cloches qu’il contient, ont été bénites en 1993 selon l’ancien rite catholique ; elles portent les noms de Colombe, Solange et Emmanuelle Marie.

En 1995, un généreux donateur offrit un orgue électronique numérique.

Les grands artistes :

Maurice NOVARINA, architecte, à qui on doit l’église Saint-Michel à Evreux, l’église d’Assy ,celle d’Audincourt ( Doubs), mais aussi, le palais de justice d’Annecy et le palais de la télévision à Ryad. C’est encore lui qui a dessiné les plans du clocher.

Jean BAZAINE, peintre , a dessiné le grand vitrail « l’arbre de vie ».

Jacques LOIRE , maitre-verrier à Chartres ( créateur de la galerie du Vitrail de Chartres) a réalisé les vitraux.

vitrail "l'arbre de vie"

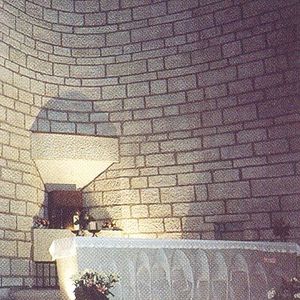

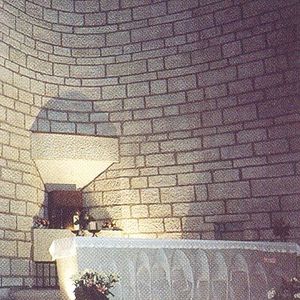

Brigitte LOIRE (sœur de Jacques) a sculpté l’évangile de pierres

Louis CHAVIGNIER du Cantal a sculpté sur le devant de l’autel ( bloc monolithique de 8 tonnes, en pierre de Fontenille) « les pains et les poissons » .Les fonts baptismaux évoquent le retour de l’enfant dans le sein maternel.

La statue de la Vierge sous le portail a été réalisée par M. NEY de Villeparisis.

Le tabernacle réalisé en cuivre repoussé est l’œuvre de M.SABATIER et représente le pélican qui s’est sacrifié pour nourrir ses enfants.

Le Christ en gloire, statue en bois massif, création du sculpteur Francis BROCHET, est fixée au mur en un seul point, ce qui lui confère une légèreté particulière.

Le portail en Sapelli massif est l’œuvre de M.LAFON, artisan à Villeparisis.

Les bancs en nyangon (bois tropical de couleur chaude) ont été fabriqués par Jacques MICHALON (HEC 1938), établi à Die ( Drôme) d’après les plans de M. Perreau, décorateur à Vincennes.

"certificat de batisseur"

"certificat de batisseur"

délivré à tous ceux qui ont contribué à l'édification du clocher en achetant des pin's créés par Y.Arthus Bertrand

Photos:Brochure Notre-Dame de la Paix

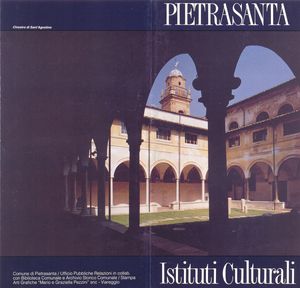

Statue offerte par la ville de Pietrasanta à Villeparisis

Statue offerte par la ville de Pietrasanta à Villeparisis